Pourquoi le retrait de Etats-Unis pourrait accélérer la réforme du FAD

Si le retrait américain laisse un vide, il pousse, aussi, le Fonds africain de développement à franchir un cap longtemps redouté et à explorer de nouveaux leviers pour financer, de manière plus « autonome », les priorités du continent.

La décision américaine est tombée en ce début mai 2025, sans grande surprise mais non sans conséquence. Dans son projet de budget pour 2026, l’administration Trump a proposé la suppression pure et simple de la contribution des Etats-Unis au Fonds africain de développement (FAD) et à la Banque africaine de développement (BAD), soit un retrait de 555 millions de dollars. L’annonce s’inscrit dans une vision assumée de recentrage budgétaire, marquée par une baisse de 49 milliards $ de l’aide internationale au profit des dépenses de défense et de sécurité intérieure. Les programmes multilatéraux liés au climat, à l’égalité des genres ou à la gouvernance démocratique sont désormais pointés du doigt par la Maison Blanche comme « idéologiques ». Le FAD, guichet concessionnel de la Banque africaine de développement, en fait les frais.

Cette coupe tombe au pire moment. La BAD s’apprête à lancer sa 17e reconstitution des ressources du FAD pour la période 2026–2028, avec un objectif de mobilisation fixé à 25 milliards de dollars. Un saut d’échelle par rapport aux 8,9 milliards du précédent cycle. Ce retrait, qui prive le FAD de l’un de ses principaux donateurs historiques les USA avaient contribué à hauteur de 568 millions lors du FAD-16 suscite naturellement des inquiétudes.

Mais, il s’agit aussi d’un moment charnière. Depuis plusieurs années, le président du Groupe, Akinwumi Adesina (photo), milite pour une réforme de fond : permettre au FAD d’accéder directement aux marchés des capitaux. Avec le soutien d’une maison mère, la BAD, notée AAA, et la présence de pays contributeurs solides comme l’Allemagne, la France, le Japon ou le Canada, l’option est jugée crédible. Elle permettrait, selon les estimations de la Banque, de mobiliser jusqu’à 27 milliards de dollars supplémentaires.

Un tournant que d’autres institutions ont déjà emprunté : à la Banque mondiale, l’Association internationale de développement (IDA) — équivalent global du FAD — a obtenu en 2017 l’autorisation de se financer sur les marchés internationaux. Cette réforme, validée par ses donateurs, a permis à l’IDA d’amplifier son effet de levier tout en conservant son mandat social. Par exemple, lors de la reconstitution IDA20 en 2021, les 23,5 milliards de dollars de contributions des donateurs ont été complétés par 33,5 milliards de dollars d’emprunts sur les marchés. Le FAD pourrait s’inspirer de cette architecture, à condition d’obtenir un feu vert politique clair de ses contributeurs, d’autant qu’il commence, lui aussi, à jouer un rôle plus actif dans les opérations de marché. Le FAD offre désormais des garanties partielles de crédit (GCP) pour aider certains Etats à réduire leur coût d’emprunt sur les marchés, notamment sur les prêts commerciaux. C’est le cas de la Côte d’Ivoire (Standard Chartered), du Bénin, du Rwanda (JPMorgan), et plus récemment du Togo, dans le cadre de montages partagés avec la BAD.

« Les bénéficiaires du Fonds ont besoin de ressources concessionnelles plus que de simples dons », rappelle régulièrement M. Adesina. Un message d’autant plus pertinent que, selon les dernières estimations de la BAD, les besoins de financement de l’Afrique s’élèvent à environ 402 milliards de dollars par an jusqu’en 2030, notamment pour répondre aux défis d’infrastructures, de transition énergétique, de santé et d’éducation. Or, le continent continue de capter une part marginale des flux financiers mondiaux, généralement estimée entre 3% et 4%, selon les institutions internationales.

La suspension américaine pourrait ainsi accélérer une réforme déjà amorcée. Elle stimule également une forme de mobilisation régionale, une dynamique qui se dessinait depuis l’année passée. Lors des assemblées annuelles de la BAD, tenues en mai 2024 à Nairobi, le président kényan, William Ruto, avait annoncé une contribution de 20 millions de dollars de son pays, soulignant l’importance pour les Africains de « croire d’abord en leurs propres institutions ». Dans son sillage, le Bénin (2 millions de dollars), le Soudan (3 millions), ainsi que la Gambie, le Ghana, le Liberia et la Sierra Leone ont eux aussi manifesté leur engagement.

Du côté des pays non africains, le soutien reste globalement constant. Le Japon, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, la Chine ou encore la Suède ont renouvelé, voire augmenté, leur participation.

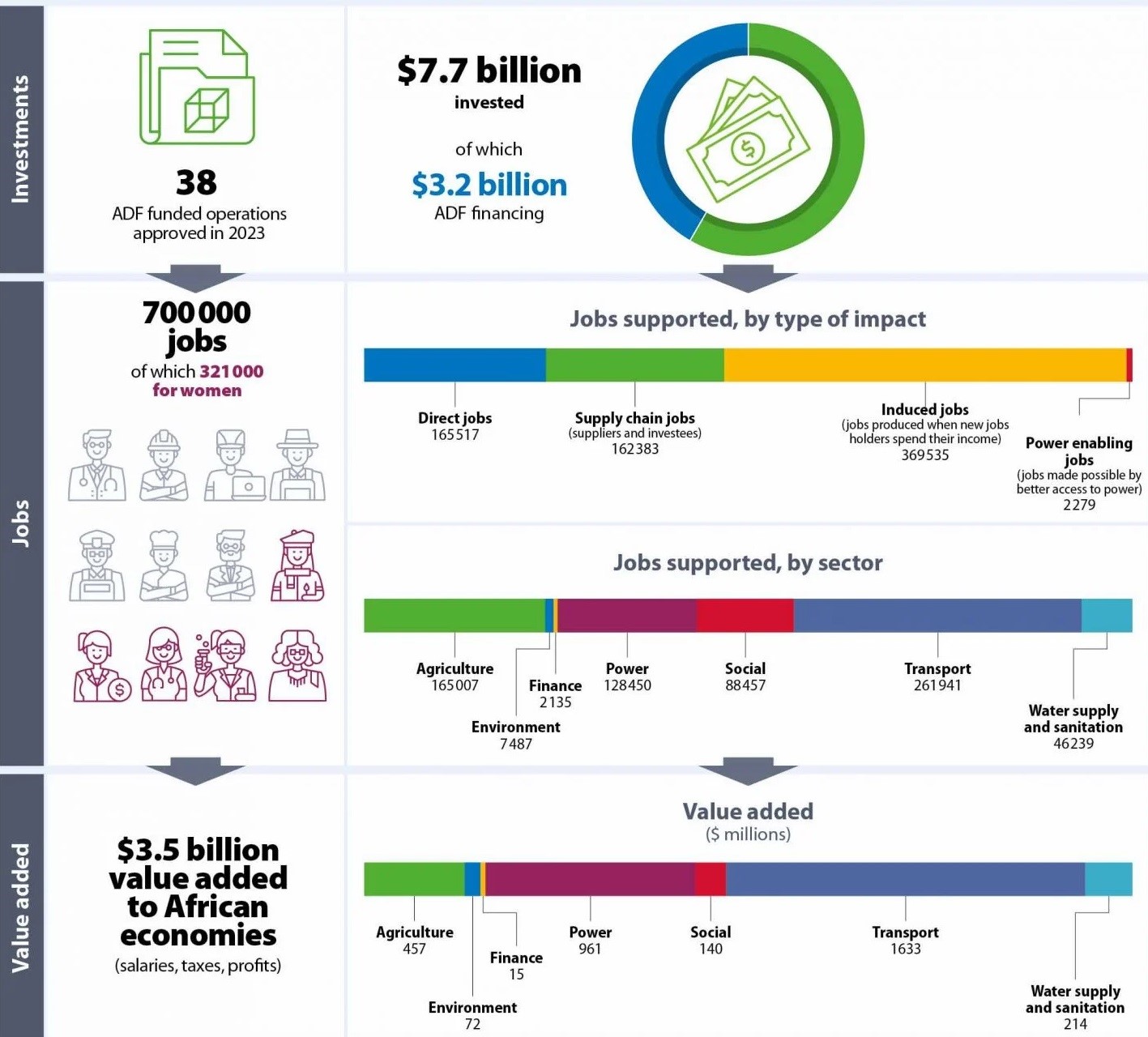

Le bilan du FAD-16 vient conforter cette volonté de continuité. En 2023, les projets financés ont permis de connecter un million de personnes à l’eau potable et à l’assainissement, d’étendre l’accès à l’électricité à plus de 500 000 bénéficiaires, et d’améliorer les conditions de transport pour 2,5 millions de personnes. Plus de 11 millions d’agriculteurs ont reçu des intrants agricoles améliorés, et près de 700 000 emplois devraient être générés à terme, dont près de la moitié pour des femmes. Sur le plan financier, 3,2 milliards de dollars ont été décaissés au titre du FAD-16, pour un volume total de projets approuvés atteignant près de 8 milliards de dollars. Des corridors régionaux, des programmes de résilience au Sahel ou des projets d’électrification rurale figurent parmi les opérations emblématiques. Et depuis peu, le FAD intègre également une orientation climatique plus affirmée. Un positionnement qui n’est pas sans déplaire à Donald Trump, pour qui le guichet concessionnel de la BAD ne s’inscrirait plus dans les priorités stratégiques de la politique étrangère américaine.